|

|

此文章由 Sameway 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Sameway 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

有這麽一個人:迷路中澳荒無人煙的大漠, 跟隨土著小孩搓木取火, 燒烤活捉的蜥蜴充饑, 從此走進土著部落。去寶格(Balgo) 的途中, 邂逅名叫阿力、阿雷、阿財, 長着中國人的臉, 混着中國人的血, 存着中國人的姓, 卻不會說中國話的土著, 他成為他們真正的中國朋友。急促的吟唱回蕩在荒野的夜空裏, 旺盛的篝火, 狂舞的人群, 仰面一直躺着的人, 開始蠕動, 終于站了起來, 他見証了咒語不可思議的魔力。在布魯姆(Broom) 的小鎮, 見到既是畫家又是囚犯的杰米–派克, 見識了用特殊的思維和方式畫的土著畫, 短暫的監獄相識, 奠下鞏固的信任和默契, 結下在中國舉辦雙人畫展的美緣。

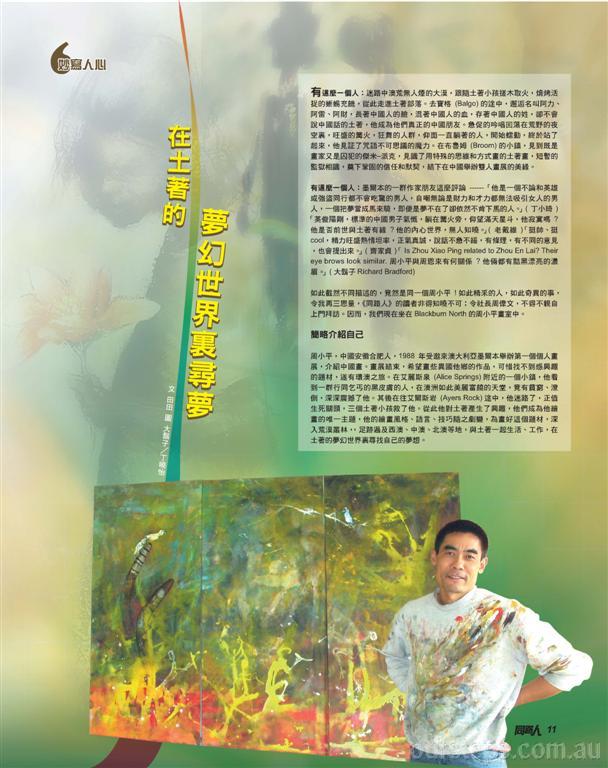

有這麼一個人:墨爾本的一群作家朋友這麽評論------「他是一個不論和英雄或强盜同行都不會吃惊的男人, 自嘲無論是財力和才力都無法吸引女人的男人, 一個把夢當成馬來騎, 即便是夢不在了却依然不肯下馬的人。」(丁小琦) 「英俊陽剛, 標準的中國男子氣慨, 躺在篝火旁, 仰望滿天星斗, 他寂寞嗎? 他是否前世與土著有緣? 他的內心世界, 無人知曉。」 (老戴維) 「挺帥、挺cool, 精力旺盛熱情坦率,正氣真誠, 說話不急不緩, 有條理, 有不同的意見, 也會提出來。」(齊家貞) 「 Is Zhou Xiao Ping related to Zhou En Lai? Their eye brows look similar. 周小平與周恩來有何關係? 他倆都有黠黑漂亮的濃眉。」(大鬍子Richard Bradford)

如此截然不同描述的, 竟然是同一個周小平! 如此精釆的人, 如此奇異的事, 令我再三思量, 《同路人》的讀者非得知曉不可;令社長周偉文, 不得不親自上門拜訪。因而, 我們現在坐在Blackburn North的周小平畫室中。

簡略介紹自己

周小平, 中國安徽合肥人,1988年受邀來澳大利亞墨爾本舉辦第一個個人畫展, 介紹中國畫。畫展結束, 希望畫些異國他鄉的作品, 可惜找不到感興趣的題材, 遂有環澳之旅。在艾麗斯泉(Alice Springs) 附近的一個小鎮, 他看到一群行同乞丐的黑皮膚的人, 在澳洲如此美麗富饒的天堂, 竟有貧窮、潦倒, 深深震撼了他。其後在往艾爾斯岩(Ayers Rock) 途中, 他迷路了, 正值生死關頭, 三個土著小孩救了他。從此他對土著產生了興趣, 他們成為他繪畫的唯一主題, 他的繪畫風格、語言、技巧隨之劇變, 為畫好這個題材, 深入荒漠叢林,,足跡遍及西澳、中澳、北澳等地, 與土著一起生活、工作, 在土著的夢幻世界裏尋找自己的夢想。

在土著社區的具體工作

周小平當日以訪問學者身份, 拿着三個月的臨時居留, 因着自己也不甚清楚的原因, 在此後的二十年間, 進進入入土著社區, 凡十餘次, 短則幾個星期, 長則三、四個月, 視工作性質而定。在伊克拉克土著居住點, 教孩子畫畫, 幫白人教師曼瑞-加特蓋既是課室又是住家的小屋。受聘于曼寧格瑞達(Maningrida) 土著學校, 為校方自編的英語、土語課本畫插圖。向杰米-派克學習土著畫、獵取蚚惕, 兩人你一筆, 我一筆合作畫畫。自行採訪考察, 遇到適合題材, 拿出照相機拍攝, 速寫本勾勒, 作為帶回墨爾本畫畫的初稿。去歲參加了北領地土著管理委員會, 土著問題專家彼特-庫克領導的考察隊, 與幾位土著老人、環境專家、防火專家, 共同考察早期土著的生活遺址, 大概年代、遷移原因、發生的重要事項、重建的可能性等等。

土著文化的核心

一般人說起土著, 便會聯想起由許多平行線條、大圈小圈、無數小點組成, 紅、黄、白、黑的圖案; 既是狩獵工具, 又是樂器的長矛和飛去來器;宗教儀式、求偶娛樂的舞蹈, 而這些僅是外顯的、粗淺的, 周小平長時期與土著共處, 當有更深入, 更高層次的體會。土著文化的核心有二: 一是宗教, 二是土地。土著相信遠古時代, 宇宙一片混沌, 大地上虛無一物, 後來聖靈出現了, 創造了人、動物、土地、山川、風雨……這是萬物之始, 稱為「夢幻時代」(Dream Time), 聖靈被尊為「始祖」。夢幻時代發生的事, 不僅存在于過去, 且延續到今天和未來, 超越時光的限制。宗教凝聚了生活中的一切, 衍生發展出各種典禮儀式、繪畫、音樂、舞蹈等等。由于沒有文字, 土著的口頭文化特別豐富, 特定的歷史和環境, 養成特有的思維方式:把過去的幽靈和將來的子孫, 一起置身荒野叢林, 通過祭祀對話, 諺語傳說表達出特殊的內涵和智慧。

土地是土著生命的一部份, 不能分割, 離開了土地, 便一無所有。不同于城市人, 土地是生財工具,僅具經濟效益。土著與大自然有交流, 達爾文的沙漠、阿納姆的原始叢林,不是一片荒凉孤立無助的, 天地間的一草一木, 沙石原野, 土著都賦以感情, 都一一觸摸, 這是為甚麽枉貿德老人回到幼年生活的地方, 會激動地又哭、又笑、又叫, 對着心目中存在的精靈, 不斷吟唱:「我回來了, 又踏上家鄉的土地, 太高興了! 我還帶來一些白人朋友, 他們是可以信任的朋友, 希望他們同樣會喜歡這裏。我沒有常常回來, 你會原諒我嗎? 我以後會常常回來的。」土地是土著生命的一部份, 土著是大自然的一份子, 天、地、人, 庶幾達到合一的境界。只有將他們看成一個整體, 土著文化精神才能真正顯示其意義。

對總理陸克文道歉的看法

澳洲政府于1910- 1970年強行將十萬個土著兒童帶走, 送往教會及寄養家庭, 接受白澳教育, 史稱「被偷竊的一代」。周小平在土著社區生活, 前後加起來足足有三年之多, 對土著文化具深刻瞭解, 對土著人民有深厚感情, 他對總理陸克文道歉的看法, 應是舉足輕重的。陸克文的道歉極之誠懇, 是一件了不起的事, 是歷史上重要的里程碑, 因而得到國民壓倒性的欣賞和支持。過去的歷史錯了! 是錯, 就應道歉。前總理何華德認為現代人不必為過去的人犯下的錯道歉, 錯! 擔心賠償而不道歉, 更錯! 賠償的做法不是粗糙地、簡單地把金錢塞進土著手中便解决了, 應是整個社會都參與。政府應做一些切實可行的工作, 執政黨和反對黨齊心商量, 邀請土著代表表達他們的意見, 虛心聆聽, 互相溝通, 彼此尊重, 設身處地, 從土著觀點擬定政策。其實這些被偷竊的兒童, 被偷竊的不僅僅是父母之愛、天倫之樂, 更被剝奪了他們身上的土著文化, 精神上的遺害, 影響極大, 成為無根、失落的一代。政府應該成立基金, 從教育、文化、醫療、社區設施等方面着手, 改善土著生活素質, 最重要的是尊重土著的宗教文化, 不僅僅幫助維持原有的土著文化, 更進一步發揚光大, 成為澳洲多元文化中的主流文化, 澳洲社會中的歐洲、美洲、亞洲等多元文化, 畢竟是外來的; 畢竟澳洲土著才是真正的澳洲人, 才能真正代表澳洲這個國家。

廾年艱苦的支援力量

荒漠叢林生活的艱苦, 非我等所能想像, 周小平吃的是自攜的麵包、即食麵、罐頭、土著在沙坑裏烤的無鹽無油的麵團、獵到的蜥蜴、袋鼠、野猪、水牛、义到的魚、捉到的蟹。(請讀者朋友千萬不要幻想成港式厨藝炮製的野味那麽美。) 喝的是溪水, 一天能喝上一杯自攜的壽眉泡的熱茶是最大的享受。睡的是席地而鋪的睡袋, 曾經兩條腿上是黑壓壓一片, 活蹦活跳的跳蚤。 幾天才能洗一次澡。曾經脚給割破, 傷口受感染, 發燒十天……曾經手臂上爬滿大若螳螂, 通體碧綠的螞蟻, 又紅又腫, 痒得想扒皮……他是如何支撑過來的?

繪畫是周小平的興趣, 也是他的職業, 第一次見到土著, 他知道找到了他正在尋找的題材。創作中的困擾, 促使他回到荒漠和叢林。他走近土著, 走進生活、體驗生活, 提高對題材表現的認識和理解, 用自己的眼光、經驗去研讀他們, 不僅僅是畫他們的畫, 而是畫出他們生活的內涵, 他們整個民族的精神。這些生活經歷同樣影響周小平的人生態度, 他渴望回到叢林, 已經不是為了「釆風」, 不光是想得到某些東西, 以充足藝術的需要;而是追尋高尚純樸的人性, 這是人與生俱來, 彌足珍貴的,現已漸漸失去的。 追求人與自然共存的默契, 一個人獨自走在沙漠, 既不孤獨也不寂寞, 和自己的靈性對話, 和大自然對話。

中國士大夫先求修身齊家, 後講治國平天下。周小平有一個美滿的家庭, 始令他無後顧之憂, 能肆意地追求自己的理想。初進土著部落畫畫, 尚屬單身, 他是在澳洲結婚的, 太太昔日專業裱畫, 現在商店工作,有一子一女, 都在上中學。家人尊重他的職業, 當他要去土著部落畫畫, 家人不僅極度支持, 更且認同, 兒子甚至身體力行, 去年學校假期跟随父親, 齊齊經歷土著簡樸的原始生活, 受益匪淺。女兒年紀尚小, 過兩年周小平也會讓她步哥哥後塵, 學習土著的生活智慧。

繪畫的成就和影響

周小平耗費整整二十年, 可謂他生命中的黄金時代, 研究土著文化, 但今天, 他卻謙稱無甚成就, 尚在摸索階段, 未有結果, 未達到目標。然而, 他卻認為這個民族有許多光輝的東西, 是真正的澳洲文化, 他相信自己的信念, 相信這個民族值得他堅特一生去探討。

倘若時光倒流二十年, 周小平去了巴黎, 他會像高行健那麽著名嗎? 去了裴冷翠, 他會比黄永玉多蓋一間豪宅嗎?( 黄永玉自稱狡免五窟) 那會是一條怎樣的路? 野心每一個人都有, 藝術家總認為自己是第一, 周小平倘若去了歐洲, 畫壇的氣氛, 固然有別于土著的孤獨, 但在別人的地方他一樣按着自己的路走, 也許會變得更猖狂, 也許更像一個藝術家, 更像一個畫家。然而, 真正的成功, 應是作品有內涵, 有畫家獨特的風格;為大多數人所接受, 有顧客買畫。畢竟畫家也是人, 一樣要養家活口。

1996年周小平與杰米-派克在中國合肥舉辦畫展, 這是一個非常重要的畫展, 澳洲土著藝術首次被介紹到中國, 第一個來自大漠的獵人走進了中國。觀眾被土著神袐、古老而又燦爛的文化所吸引, 紛紛索取文字資料, 想知道得更多面更深入, 可惜限于經費, 連一份目錄也沒有。1999年周小平和杰米在北京中國美術館舉辦雙人聯展, 由于差異的文化背景, 觀眾不能透徹領會, 杰米初則講述, 繼以吟唱方式, 在每一幅畫前解答作品的含義。為滿足觀眾的好奇心, 因而觸發了周小平把親身經歷寫出來的唸頭, 2006年重慶出版社出版了《尋夢澳洲土著》, 此外還有一本于1993年北京美術攝影出版社出版的《周小平澳洲寫生集》。畫展之後, 土著的繪畫、音樂、舞蹈等藝術開始走進中國, 在上海、北京、廣東等地都有畫展舉辦。而在澳洲本土, 十年前有關土著文化的研究極少, 圖書館存有的文獻資料有限, 但近十年來土著書籍、電影、戲劇、音樂、舞蹈等, 發展迅速,愈來愈受重視。

對將來的冀望

周小平正值盛年, 對繪畫尚有一條遙遠的路要走, 未來他會繼續畫與土著社區有關的畫, 作為一個中國人, 一個第三者, 用第一手資料看待土著文化, 希望能生出新東西, 拼出新火花。由于喜歡自我發揮, 自由創作, 不受體制限制, 不會考慮在大學教畫, 作學術研究來推動土著藝術。目前正請人將《尋夢澳洲土著》翻譯為英文, 可望在今年內完成。而自己則着手撰寫第三本書, 完成後也會翻譯為英文, 在中國和澳洲推出。此外現正積極與土著藝術家合作, 籌備明年在澳洲和中國舉行的畫展, 希望引起更多人關注土著文化。

二十年前貿然闖進叢林, 是否一個冒險? 而今回顧, 是否害怕? 確實有許多畫家由中國來到澳洲, 不能依靠賣畫維生, 必須轉業。 而今天若果有畫畫的新人要走周小平走過的路, 周小平會鼓勵他, 但並非必須深入叢林, 然而要不怕吃苦, 接受磨練, 甘于寂寞。畢竟, 藝術的路, 是一條寂寞的路。

這次得以成功訪問周小平, 須得謝謝簡昭慧, 她發現了「寶藏」, 定要與我「分享」, 為此介紹我與畫家相識, 更兩次遠赴畫室, 恊助我們深入訪問, 攝拍畫作。得友如卿, 夫復何求? 呵!我是何其幸運。更須謝謝周小平, 他不僅抽出寶貴的時間, 不嫌麻煩, 三次與我們會晤暢談, 而且慷慨地應允轉載他的第一本書《尋夢澳洲土著》, 從下期開始, 我們便能追随他的脚印, 一步步走進土著的天地, 接觸土著的夢幻時代, 精靈是好? 是壞? 為何十五年前一張樹皮畫, 不過四百澳元, 今天已翻了一百倍? 為何對違抗割體禮儀的人, 輕者刺穿大腿, 重者咒死? 小小的妮克拉, 在母親的狂呼聲中, 被神父强行拉走, 送到教會, 成了艾茉麗, 她以後的命運怎樣?周小平何時成了高交克(Gojok), 變了土著, 有個喚作吶嘉(Narrtj) 的土著兒子?.......... 呵! 我們同路人的讀者, 有緣欣賞這麽一個傅奇的、這麼一個異類的畫家, 是何其幸運。

文 田田 圖 大鬍子

|

-

封面照

-

作品

-

作品

-

作品

-

作品

-

作品

-

作品

-

作品

-

作品

|

2012款Nissan Murano ST 悉尼2.7%贷款购买小记(内附试驾感受)6月9日最新进展:提车要6-8周后,死磕黑色到底! (2012-5-12) li_yu84

2012款Nissan Murano ST 悉尼2.7%贷款购买小记(内附试驾感受)6月9日最新进展:提车要6-8周后,死磕黑色到底! (2012-5-12) li_yu84  开帖讲金鱼,养鱼之道,不断更新中 (2015-11-19) lpf0931

开帖讲金鱼,养鱼之道,不断更新中 (2015-11-19) lpf0931  活动:书店 - 柔美的净地 (2015-4-26) 冬迹之樱

活动:书店 - 柔美的净地 (2015-4-26) 冬迹之樱  我爱裸唇, 20几款唇膏(MAC, NARS etc.)大试色, 附图 (2009-6-19) tiffany_yuyu

我爱裸唇, 20几款唇膏(MAC, NARS etc.)大试色, 附图 (2009-6-19) tiffany_yuyu